: d8 P( w$ W j) m5 i

' R& f6 y( a# \6 j6 O) b眼不见为“险” 解读驾车被动盲区 : I& m. w7 o' Y7 r& [. j- h* i* {

[导读]盲区是不可避免、客观存在的,而且不同车辆的盲区与车身高度、座椅高度、外形结构以及驾驶员身体特征决定的。 / }! Q1 `) |3 C* d

. t9 U! |! m1 k' Z: Y. e0 B3 ?" b4 R" o

众所周知,视野无阻是保证车主们安全驾驶的最基本条件,如果双眼无法快速精准捕捉面前实时的路况,那么再好的驾驶技术与再安全的车辆都将会像悬崖上的马匹,一不留神,危险就会接踵而至。其实,任何一台车、任何一位车主,在任何路段驾驶都存在着一定程度上的视野阻碍,也就是说世界上没有谁真正做到了视野无阻的驾驶。这是为什么呢?有不少车主都开始疑惑,我们平时开车都开得顺溜溜的,也没觉得视野被阻碍了,这视野阻碍又是什么意思呢?其实,我们这里所提及的视野阻就是盲区,有一部分人也称之为驾驶视觉死角,国外称之为blind zone。盲区的意思即为驾驶员在上车坐进驾驶座位之后,正常驾驶行为中的视觉角度死角,简单地说就是我们坐在主驾驶座上开车时难以看见的区域。 $ c0 _% w. L! L# R3 ^" @

我们经常听到一些经验足的老驾驶员说:“那些盲区,我都清楚,虽然眼睛看不见,但我的心可以感觉到那些盲区,所以没必要太谨慎。”这样的想法是错误的,因为驾驶经验不能和突发路况划上等号;而一些新上路的驾驶员说:“我只要开慢一些,仔细看清能看清的区域就好。”这样的想法亦是错的,因为往往新驾驶员连几个盲区的位置都不知道,一旦发生意外,估计自己都蒙在鼓里。所以说,盲区是不可避免、客观存在的,而且不同车辆的盲区与车身高度、座椅高度、外形结构以及驾驶员身体特征决定的,就算是同一款车,不一样的车主,他们所遇到的盲区角度和大小都有差异,那我们岂不是对盲区束手无策了?当然并非如此,不管车辆和车主再怎么变化,盲区只存在于那么几个固定的范围,我们只要记住那几个区域和避免的措施,开车的安全性就大大提高了。

2 y) A( i. i0 t" K/ e) E9 N

+ \4 ?7 L: d3 A9 s; p

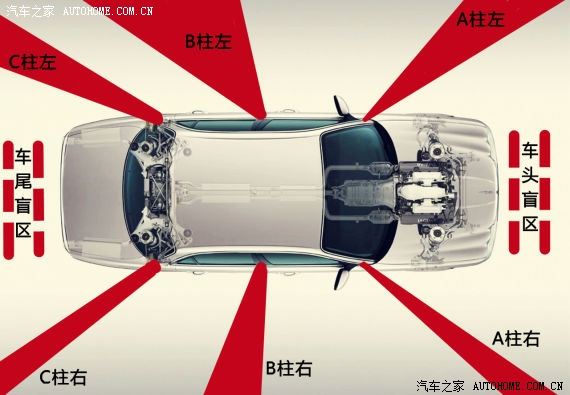

一般来说,盲区分为被动和主动,被动盲区一共有10个,分别分布在车头、车尾、A柱两侧、B柱两侧、C柱两侧以及左右后视镜;主动盲区有车内障碍、错误跟车、陡坡驾驶、错用远光等。我们来看一张图片,这张图可以清晰地把汽车本身构造上的8个盲区位置展示出来,分别是车头、车尾、A柱两侧、B柱两侧、C柱两侧,这些盲区对于驾驶者来说角度各有不同,危险程度也高低有别。

% S0 g6 c: S3 G8 U/ T$ r8 z8 o/ ~

9 R* [, n& z$ V0 {8 M# z$ O9 ~

通过图中这台老款捷豹X-Type来看,我们可以分析得出,在驾驶者坐在主驾驶座的时候,左侧A柱的盲区角度为12度,右侧A柱的盲区角度为6.2度,左侧A柱盲区在突发情况下危险性要高于右侧A柱盲区;左侧B柱盲区角度为26.4度,远远超过A柱两侧盲区角度,而右侧B柱盲区角度为8.2度;左侧C柱盲区角度为6度,右侧C柱盲区角度为4.49度,是A、B、C柱6个盲区位置里危险性最小的一个;车头与车尾盲区长度以目标物为准,也存在一定距离的盲区。 " [0 [0 Z) c) H7 {( e

车头盲区

$ `% }- N' w a: Q4 x 车头盲区的安全隐患一般存在于车辆起步、挪车位和慢速行驶中,新车驾驶员常常在停车时受到车头盲区的困扰,从主驾驶位看前方总觉得已经没有距离,不敢往前,但是下车一看原来还有一米多的空余,这一段空余就是车头盲区的“成果”了。

' i1 [7 p/ P3 Q# O" l

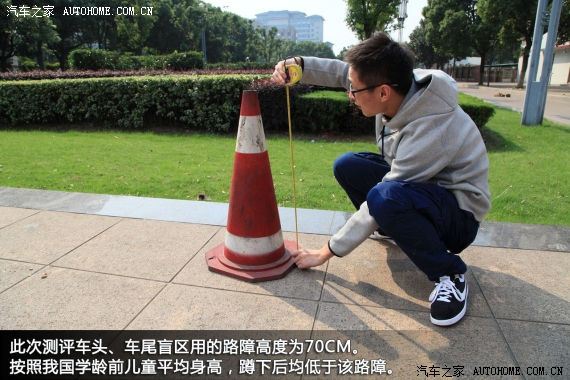

车头盲区根据车型不同有着较大的差别,车头盲区最大的是高底盘的SUV,有不少车主都认为SUV底盘高、视野好,实际上这是一种错误的认知,SUV的车头比普通小车高出许多,所以车头盲区距离也很长。车头盲区所造成的麻烦不止车辆的碰擦,严重时还会伤及儿童,因为儿童基本没有自主行为能力,蹲在车前盲区内玩耍,加上身材矮小,的确不容易被发现,这时车主从后方上车起步必然会酿成大祸。 / e& p: L% `- k1 U# D

% }7 N4 n1 S0 D& N0 y/ z" G' {; ^" P- Q

2 |# D4 z7 H4 I0 L* b e

车尾盲区7 B2 \( l- d2 {* G' [$ Q! x4 _. Y

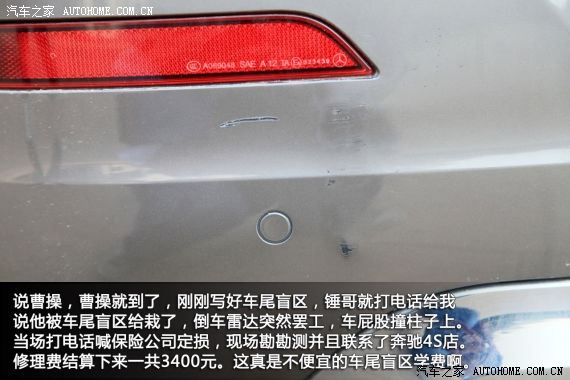

在撰写车尾盲区的时候,锤哥打来电话,说他的拍摄车因为倒车雷达不靠谱,倒车的时候撞到了石墩,电话里锤哥大喊这下子我们真用拍摄车来做了一次活生生的车尾盲区实验了。

% ]/ Y1 b% D& |/ Y

# W \5 L b @" m+ q

我们的拍摄车出现的情况,能很好地说明车尾盲区,车尾盲区是指从车内后视镜向后观察车辆尾部情况时,处于视野以外的区域,这个区域车内的反光镜观察不到,也很容易发生刮蹭或倒车事故。近年来,各大媒体报道的SUV车辆倒车碾压儿童的新闻页不绝于耳,这些血淋淋的教训都是因为车主对车尾盲区的忽视。

4 t, H$ [& m4 }+ d

0 A: g9 z; c: n0 A

避免车头、车位盲区方法:减少车头、车位盲区带来的安全隐患一般有以下几招: 一是上车之前一定要检查车辆四周情况,排除障碍; 二是尽量把车内座位调高以缩短车尾盲区距离; 三是保持正确的坐姿;四是在起步和倒车时右脚不要离开刹车踏板,悬在刹车踏板上方,随时制动; 五是有条件摇下车窗,便于察觉车外声音; 六是不怕麻烦,多观察观察四周的情况,避免意外发生; 七是更换面积更大的广角内部后视镜,让C柱两侧和车尾情况尽收眼底; 八是让乘客下车帮助指挥,安全保障更高; 九是安装倒车影像、行车影像、360度影像等高科技设备,但是这招不是很推荐,因为过多的辅助设备只会减弱驾驶者本身拥有的驾驶技术,如果哪天换台车开,那就懵了。

4 A! X8 N# R% S2 Y! `

4 a8 j, H8 ?% L( m4 a# v

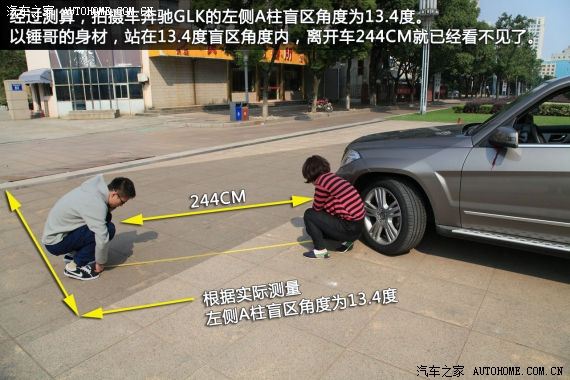

左侧A柱盲区

, R4 |/ A0 ?1 ], P. P, K 汽车A柱是保障车内驾乘人员安全的一道最重要的防线,所以会很粗、很结实,左侧A柱盲区是我们在驾驶过程中最容易遇到的一个盲区,近几年也有不少车型因为该区域盲区角度过大而遭到消费者的质疑,但是无论汽车厂家再怎么优化,左侧A柱盲区必然存在。

; d q+ ]$ L0 K( [

& `% p1 s" X2 F" ]+ z$ Y8 b: l# y

一般该盲区影响的是车辆左侧较远的交通参与者,在交叉路口摩托车、电动车和行人是该盲区最大的安全隐患,因为体积较小,刚好隐藏在左侧A柱的盲区里,如果碰巧,他们还会随着你的转向而移动,就像隐形一样,当你发现他们之后,制动措施已经晚了一步,倘若车速较快,后果不敢想象。 6 n5 E3 r6 y5 A! A

0 J1 L5 m C: w+ C

避免方法:左侧A柱盲区的应对措施其实很简单,首先我们在购车的时候就要观察一下该车的左侧A柱盲区是否过大,选择一台盲区尽量小的车;如果已经是准车主了,那么唯一也是最有效的办法是开车的时候不要吃“定心丸”,吃一颗“摇头丸”,在经过路口的时候,多做几次探头动作,观察左前方路况。

( A& a: d+ z" H) {" Q

! r# X" s, l; U, E& _

' u0 @" R. Q/ |+ d6 I# y7 b) W 右侧A柱盲区

: d0 C. y" V4 V% Y4 c7 [" h0 ^ 对于车主来说,右侧A柱盲区的危险程度远远小于左侧A柱,但是我们也不可以掉以轻心,因为在机动车与非机动车以及行人发生的事故中,有许多交通事故都因为这块小盲区而导致。

8 M+ }( y9 Q7 B9 P K

- h ~$ K* j- h# V }8 Z7 o# u

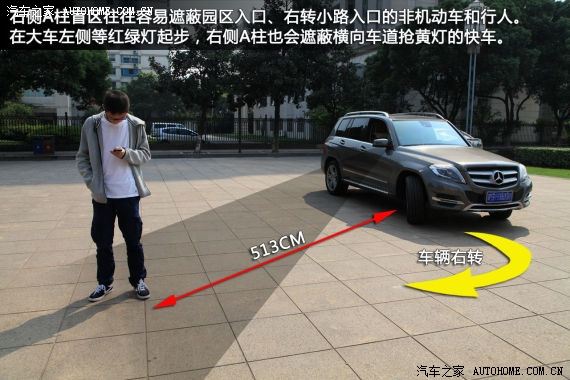

一般该盲区影响的是车辆向右侧转弯,在路口、车站、园区门口容易出现安全隐患。很多车主都有右转进入小区的经历,一旦有3至5米外的非机动车或行人朝车辆方向前进,恰巧又隐藏在了右侧A柱盲区内,等看到之后才吓了一跳;也有不少车主在较大车辆左边并肩等红灯时,绿灯即将亮起,为了抢先起步冲出去,这时路面右侧有一台抢黄灯的左转车辆被隐藏在右侧A柱盲区内,在这样的情况下,两台车相撞的几率非常大。 5 n/ f O) _, N$ _

# @# c4 {; d+ c# ^7 u7 ]9 Z6 g

避免方法:在右转之前先观察右侧路况,右转亮起转向灯并按喇叭,缓慢右转并探头观察右侧路况;红灯起步稍微慢一些,尽量不要停在较大、较高的车辆右边,切勿抢绿灯先起步。 3 l9 |2 {1 Z- c' @9 E* Z

在说B柱和C柱两侧盲区之前,欧小翔需要先给各位车主普及一下正确的左右后视镜角度调节,因为70%的B柱两侧盲区以及90%的C柱两侧盲区可以被左右后视镜缩小,但前提是左右后视镜的角度调整正确,虽然左右后视镜帮了大忙,但一些马大哈的车主从买车回来从没调节过后视镜或者乱调节后视镜,导致本该缩小的B、C柱两侧盲区“再次出现”,另外一些因为B、C柱两侧盲区发生交通事故的车主,基本上都忽略了左右后视镜的重要性。 & c- q3 ^$ C1 C$ W

$ ]8 A8 m1 |& i7 v

车主坐在主驾驶座上调整右侧后视镜,把地平线置于后视镜的三分之二位置,然后再把车身的边缘调到占据镜面影像的四分之一处;接着调整左侧后视镜,把地平线置于后视镜的中线位置,然后再把车身的边缘调到占据镜面影像的四分之一处,这个比例是最安全的后视镜比例(摘自人民交通出版社2003版汽车安全科学驾驶)。

d X" H4 Y8 n8 P0 h' {& t

3 L+ i; w' a* ^# h4 I; ^: I0 _- a: w3 Q

左侧B柱盲区$ w1 X& o5 j; e

左侧B柱盲区是一个危险性较高的区域,不过只要驾驶者多观察左侧后视镜,左侧B柱盲区一般很少会引发事故,若马虎的开车,不看左侧后视镜,又不在意左侧B柱盲区的话,一旦引发事故,那也不是小修小补可以解决的。

" H2 k3 {: V9 u; w" P, {+ I" y

( G4 z7 M+ R! D( X; V/ b

避免方法:尽量避免大角度变线,变线前亮起转向灯,并且按喇叭告知周围车辆,观察左边后视镜并向左扭头确定路况,于安全情况下打方向变线。 ; L! N. v* l; l% d; h$ w

- r6 t9 J! K% L. b7 \

! E# W; Z% Z* F6 l

右侧B柱盲区

3 g3 b* Y, ]1 N7 n: u( u 和左侧B柱盲区有相似之处,右侧B柱盲区也可通过右侧后视镜观察,另外车主还可以快速回头观察,离车主较远的右侧B在视觉上比实际小,车外情况基本可以判断,不过马虎开车的话,右侧B柱盲区也有可能成为交通事故的导火索。 ( K3 i- z* \. g' ^; i1 z( O

/ {8 d. o4 E& u$ s! Z: n* k& _! P 避免方法:与之前左侧B柱盲区避免方法一样,尽量避免大角度变线,变线前亮起转向灯,并且按喇叭告知周围车辆,观察右边后视镜并向右扭头确定路况,于安全情况下打方向变线。

$ j5 ?% y# T) E, w. M, v7 a

2 n p6 H, u; j& F4 [8 n' {8 {

4 r& B0 v( L. p- ^% R5 ^

C柱两侧盲区

) B# {. Y: t+ H+ q r+ `( Q 把C柱左右两侧放在一起讲的原因是这两个位置的盲区给车主造成的“麻烦”几率和频次比较少,危险性也是汽车构造里8个盲区位置里最小的2个,它影响的基本上都是倒车行为,有一些车主质疑说C柱两侧在开车的时候也会影响视野,其实不然,在正常的驾驶过程中,车主极少可能会看到C柱,看到C柱已经是把头部像后扭90度以上了,在实际驾驶过程中左右后视镜和车内后视镜的组合已经把C柱两侧都照得清清楚楚了。

- c3 E$ N2 a+ w" m( o9 [) K

7 v3 {- z* z6 R! J8 }: `) X1 o

左右后视镜的存在目的之一就是为了减少B柱和C柱两侧的盲区的,它们是非常重要的部件,关乎行车安全,但是我们也不能完全信任这两盏后视镜,因为目前大部分车辆配备的左右后视镜均不是广角镜,而是普通的反光镜,反光镜本身也是存在盲区的,接下来我们将会解析左右反光镜的自有盲区。在解析之前,我觉得还是先要解释一下B柱两侧、C柱两侧和左右后视镜之间的关系:左右后视镜如果按照上文的正确角度调节,车主将会看到90%的C柱两侧盲区、看到70%的B柱两侧盲区,后视镜本身盲区出现;如果将左右后视镜逐渐朝外扳,车主将会看到越来越少的C柱两侧盲区、看到越来越多的B柱两盲区,后视镜本身盲区范围逐渐减少。 % Q n! r$ ]; M l8 X

# C" X3 l) d7 T$ P$ P

# M( W8 C4 y- l 左右后视镜盲区

0 r; e. m# _8 K 在说完汽车本身构造上的8个盲区之后,我们来看2个车外后视镜,它们的存在是为了缩小B、C柱两侧盲区,但是后视镜本身也存在盲区。各位车主在开车的经历中,一定有过这样相似的场景,当你打开转向灯,看看车外后视镜里没车,便准备打方向变线,突然就从后面冒出一台连按喇叭的车……这就是左右后视镜盲区的“杰作”。

- b5 I$ ]1 b5 E& ]6 Y

G5 ^, {" `0 L% g% m) {0 s5 V

据报道,由于左右后视镜盲区造成交通事故在中国约占30%、美国约占20%,并且70%高速公路变换车道发生的。这其中有一部分是因为车主不懂如何正确调整左右后视镜,上文已教过,还有一部分就是后视镜自身盲区带来的麻烦了。那么左右后视镜的盲区有多大呢?就拿非广角反光镜来说,在正确的调节下大概会出现60度左右的盲区。 3 |# x+ V, }/ V7 l7 N' v

* s5 C+ v) I1 b4 x" C; {

我们可以从上图来分析左右后视镜的自身盲区。拍摄车辆正常直线驾驶,在其左右两边1.5米外各有两个路障,但是车主坐在车内从左右后视镜看去,两个路障都看不见。若把路障想象成和该车速度相近的汽车或非机动车,此时盲目变线或转向,往往就会引起交通事故的发生。不少车主都认为超车、变道只要看清后视镜情况就可以稳操胜券了,其实单凭后视镜判断车外情况是不够准确的。

! P! U0 X& e" K6 \( ?3 n1 e* h

4 D, w1 G4 s% [' v q$ J6 u

那么,如何减少左右后视镜盲区给驾驶带来的安全隐患呢?归纳来说一共有三招:一是变线和转弯之前提前做好“功课”,不要懒得不愿意打转向灯,早早把转向灯打开,左右盲区里的车就知道你要有“动作”了,大家都会做到提前预防;二是巧用余光常扭头,这招最土但也最实用,可以结合避免B柱两侧盲区的方式多扭头看看,多用余光扫扫,既确保了安全又锻炼了脊椎;三是借用广角小圆镜看盲区,广角小圆镜安装在左右后视镜的边缘,能够很大程度减小后视镜的死角,基本可以照顾到所有超车、并线的需要,价格在10元至100元之间,各地汽配城均有。

7 m, d) p6 m( J 如今,有不少高档车型都配备盲区缩小系统,但科技设备毕竟是个设备,保不准哪天踢个“乌龙球”,所以面对十大被动盲区,各位车主还是要多观察、多留心、用规范的驾驶操作和细心的态度驾驶。

+ h, ^9 L2 G% t* @

(文中拍摄车辆的盲区数据不能精确代表其他所有品牌车型的数据,不同品牌车型盲区参数有略微差距,但盲区范围基本与拍摄车辆一致,因篇幅限制与拍摄能力有限,不能把每个品牌每款车进行拍摄分析,望读者会意。) 9 e' i* J! _; q' M( w8 i

8 a+ w* w" q" b+ z6 [

! L* h" F) R" J2 Y" d. `

|